求む!オープンイノベーション仲間!

オープンイノベーションは新規事業の開発に有効だと言われている。さまざまな企業がオープンイノベーションの成果を喧伝しているし、オープンイノベーションを支援する民間サービスやコンサルタントも増加している。世間ではオープンイノベーション・コンテストなどのイベントが多数開催されている。政府もオープンイノベーションを支援する方針を持っている(例えば、「スタートアップの力で社会課題解決と経済成長を実現する」、2024、経済産業省)。中小機構のジェグテックなど、中小企業が利用できるツールやサービスもいろいろある。

一方で、実際にオープンイノベーションを始めてみようと思い立っても、何から始めていいのか分からない方が大多数だと思う。

本記事では、SlowinskiのWFGMモデルに基づいてオープンイノベーションを成功に導くための道筋を紹介する。

なお、以下の文中ではオープンイノベーションをOIと記述する。

WFGMモデルでOIの全体像を把握する

WFGMモデルは2004年にSlowinskiによって提唱された、OIを進めるための手順を説明するモデルである。WFGMはそれぞれWant、Find、Get、Manageの頭文字で、以下のOI各ステップを表現している。

- Want:何が必要か

- OIの目的を具体的に設定し、そのために自社が必要とするものを見極める。

- Find:どこで誰を探すか

- OIを進めるパートナー像を明確化し、パートナー候補を探索・リストアップする

- Get:どう獲得・契約するか

- パートナー候補のリストからパートナーを選定し、OIの活動を合意して契約を結ぶ。

- Manage:どう運営・拡張するか

- 実際に活動を開始する。小さな活動から始めて成功体験を積み重ねる。一定期間ごとに活動を見直し、継続するか終了するか判断する。

OIを確実に進め成功に導くには、上記の手順に従って考えを整理すると分かりやすい。

そもそも…OIをするべき領域を決める

WFGMモデルを頭に置いてOIを実施する前に、OIを自社のどの領域で実施するのか決める必要がある。

前回の記事では、自社内でのイノベーション活動(クローズドイノベーション、CI)のメリットとコストの観点から、自社で担当することと外部に任せることを区別する考え方に触れた。

ここではCIのコストがメリットを上回る前提で、コア領域と補完領域の区別に基づいて、外部に任せることを選定する判断基準を紹介する。

SWOT分析でコア領域と補完領域を整理する

まず、自社のSWOT分析を行い、自社の強みと弱みを把握する。分析結果に基づいて、自社のコア・コンピタンスや競争優位の源泉(コア領域)を明らかにし、自社の資源を「外部を頼らず自社内で開発・活用するもの」と「外部の力を活用するもの(補完領域)」に分類する。補完領域とは、自社で保有していても、自社単独では活用できず、効果的に価値を創造できていない領域のことである。

クローズ戦略とオープン戦略の使い分け

コア領域では原則クローズ戦略を取り、自社で資源を独占的に使用することで優位性を保持する。技術やノウハウは営業秘密として管理を徹底する。他社にライセンスするのであれば、独占的ライセンスを行う。また、クロスライセンスなどで他社の知財を活用するための「交渉材料」として利用することも考えられる。

一方、補完領域ではオープン戦略を採用し、自社技術を他社に開放する。他社による利用を促し、市場規模の拡大を狙うためである。具体的には、オープンソースやパテントプールに参加して特許の使用者を増やし、デファクト・スタンダードの一部としての確立を目指すことが考えられる。あるいは公開特許として公知化すれば、競合他社による独占を阻止して差別化を無効化する手段にもなる。

なお、市場環境や技術の優位性は常に変化するため、オープン/クローズ領域は固定化せず、定期的に見直す必要がある。

Want: OIの目的達成のために必要なものをはっきりさせる

OIをする領域を決定したらWFGMモデルの出番となる。

Wantのステップでは、自社がOIを進めるために何が必要かを明確にする。具体的には以下の項目を検討する。

- 目標の設定

- ビジネスモデルの設計

自社が必要とするものを明らかにすることで、どのようなパートナーと連携するべきなのか、具体的なイメージを作ることができる。

目標の設定

OIを通して何を実現したいかを明確にする。

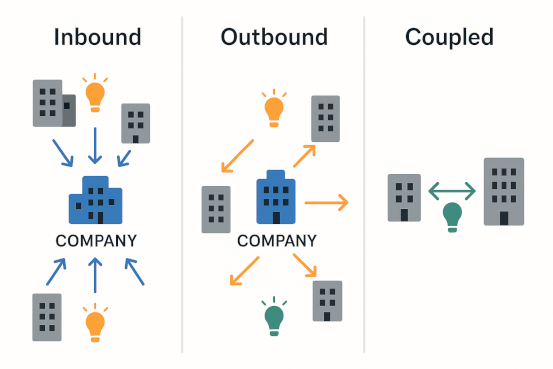

OIには大きく分けて3つの形態がある。

- アウトサイドイン型(インバウンド型)

- インサイドアウト型(アウトバウンド型)

- カップルド型

アウトサイドイン型は、自社に欠けている経営資源を外部の組織から調達し、単独では実現できない新たな試みを行う形態である。斬新な新製品・サービスの開発や、革新的な生産技術の実現、新たな市場の開拓などを目的に行われる。一言でOIと言えば、ほとんどの人がこの形態を思い浮かべるほど実施数が多い形態である。

インサイドアウト型は、自社の保有する技術やノウハウを社外の組織に提供し活用を促すことで、使用料を受け取ったり、市場の拡大を図ったりする形態で、ライセンシングや技術供与がこれに当たる。例えばトヨタは燃料電池やハイブリッド自動車の優れた技術を公開することで、市場の拡大を狙っている。

カップルド型は、上記のアウトサイドイン型とインサイドアウト型を組み合わせた形態で、クロスライセンスや、パテントプールが例として挙げられる。後者はIT業界で広く用いられている手法で、多数の特許権者が共同で特許の管理会社を設立し、第三者へのライセンス許諾権を当該会社に付与して、一括管理するものである。

自社の戦略との整合性を意識しながら、自社が志向するOIがどの型に属するのか検討することから始めると手を付けやすい。

本稿では中小企業におけるOIの実施状況を鑑みて、アウトサイドイン型のOIに絞り記述する。

ビジネスモデルの設計

アウトサイドイン型のOIでは、社外の知見を活用し自社の保有する資産と結びつけて価値を創造するビジネスモデルが必要である。このビジネスモデルはパートナーにとってもメリットのあるものでなければいけない。最近ではOI2.0という考え方が叫ばれており、持続的にイノベーションを実践していくために、自社が属するエコシステム(生態系)の中でどのような役割を果たしていくかを検討することが求められている。

ビジネスモデルを検討する際には、設定された目標を達成するためにどんなパートナーと組むべきかを最初に検討する。成富ら(2025)には次のようなOIの4類型が挙げられている。

- 技術探索型OI

- 社外の組織が持つ特定の技術やノウハウを吸収することを目的とした場合この形態が採られる。代表的な例としては「特定の技術課題に対する解決策の公募・募集」「学会やスタートアップ訪問による技術スカウティング」「共同研究・共同開発」「外部の特許・ノウハウを導入するライセンスイン」「M&A・CVC」「コンソーシアム活動」「ユーザ・サプライヤー連携」などがある。

- 企業連携型OI

- 複数の企業で互いの強みを持ち寄り、新規事業や新製品を創出することを目指す場合はこの形態となる。具体的には、「共同研究・共同開発」「相互ライセンスやクロスライセンス」「JV・提携契約」「共同PoC・社会実装」「サプライチェーンの共同構築」「標準化・コンソーシアム活動」「資本提携」など多岐に渡る。

- 産学連携型

- 大学・公的研究機関の研究成果や知的財産権を自社の事業で活用し革新的な価値の創出や事業化を図る場合の形態である。「共同研究・受託研究」「ライセンスインや共同出願による技術移転」「共同PoC・社会実装」などが行われる。

- スタートアップ連携型

- スタートアップの持つ先端技術・革新的なビジネスモデル・機動性を自社のものとし、技術革新の促進・新規事業創出と市場実証のスピードアップ、その成功確率の向上を目標とする場合の形態である。スタートアップと連携するOIは全てこの形態に整理されるため活動の形態は様々である。この形態特有のものを挙げると、「CVC投資」「アクセラレータやピッチ/ハッカソン」「実証フィールド提供」「海外スタートアップの国内導入支援」などがある。

予告

思った以上にボリュームが増えてしまったので、Find、Get、Manageの3ステップについては次回以降に紹介します。

参考文献

- 延岡健太郎ら、イノベーションマネジメント入門、一橋大学イノベーションセンター、2022

- 成富一仁ら、実務者のためのオープンイノベーションガイドブック、日本オープンイノベーション研究会、2025

- 羽山友治、オープンイノベーション担当者が最初に読む本、角川アスキー総合研究所、2024

- Chesbrough, H.W., Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business School Press; McGraw-Hill.

- Slowinski, G., Reinventing Corporate Growth, Alliance Management Group Inc.; Gladstone, 2004