Find: オープンイノベーション仲間を探せ!

Findのステップでは、Wantのステップで思い描いたパートナーのイメージに基づいて、実際にオープンイノベーション(OI)のパートナーを探索する。パートナー像をより具体化し、実際に複数のパートナー候補に会って評価・選定する。

(この投稿はオープンイノベーションに関する詳細記事の2本目です。親記事もご参考ください。)

パートナー像のブラッシュアップ

Wantのステップでビジネスモデルを検討した際に想定したパートナー像を、より明確にする。ビジネスモデル・キャンバスなどのフレームワークを活用してパートナーに求める項目を具体化するのも効果的である。例えば Value Propositions(価値提案)と Key Partners(パートナー)を掘り下げて、価値創造に欠かせない補完資源・活動を列挙しパートナーの要件とする。重要なのは創出したい価値のために何が足りないのかを把握することである。

成富ら[1]は、パートナー探索の前段階として OI のテーマ設計を挙げ、以下の6点の検討を推奨している。

(引用ここから)

- OIに取り組む目的

- 共創することで、どのような領域に参入したいのか

- 目的の実現に向けてどのような技術・サービスが必要なのか

- 目的の実現に向けて活かせる自社の強み・アセット

- どのような技術・サービスを掛け合わせ、何の価値創出を目指すか

- 共創に取り組むことで、挑戦したいテーマ・実現したい価値

(引用ここまで)

なお、すべての要件を満たすパートナーを見つけることは当然困難である。この作業の目的は、パートナー選定の際に複数の候補を比較する物差しを作成することである。

実際に会って評価・選定する

ブラッシュアップしたパートナー像を念頭に置きながら、複数のパートナー候補に会う。求める要件と照らし合わせてパートナーを選定する。パートナーとの親和性を確認する際に利用できる評価指標を紹介する。

3つのC

OI をはじめとした組織間関係が成立するためには、以下の3つの C が必要だといわれている。

Compatibility(適合性):自社の有しているものとパートナーの有しているものが一致している。例えば、戦略や目標、文化・価値観の親和性などについて評価する。相手が活用したい資源を保有していたとしても、戦略や文化の違いで信頼関係が構築できなければ共創は難しい。

Complementarity(補完性):自社に欠けているものをパートナーが有している、パートナーに欠けているものを自社が有している。例えば、技術的な資源や販売・生産・開発など機能の補完性を指す。OI の検討では補完性に関する要件は明確なはずである。

Commitment(コミットメント):自社とパートナーに関係を継続しようという意思がある。お互いの経営陣がどれだけ高いモチベーションを持っているかを確認する。パートナー間で思いに偏りがあると、いずれ関係は綻びを生じる。

近接性フレームワーク

組織の親和性を評価する指標として、Ooms[2] によって提唱された近接性フレームワークがある。このフレームワークでは二つの組織の類似性を、地理的・認知的・組織的・社会的・制度的といった5つの近接性で評価する。

地理的近接性

物理的距離の近さのこと。近いほど、対面の容易さ、非公式な相互作用の促進、物流コストの低減につながる。デジタル化によって代替が進んでいる。過度に依存するとローカル・ロックインを起こし、外部の知識や新たな価値観の取り込みが停滞する。

認知的近接性

知識基盤・専門用語の理解・物事の考え方の類似性。コミュニケーションの円滑さに影響する。近すぎると新規性がなくなり、遠すぎると意思疎通のコストが過大になる。

組織的近接性

当該組織を取り巻く周辺組織との関係性(組織の帰属)や組織内の管理手法の類似性。共通のルールや調整方法があれば意思疎通や知識移転が容易になるが、過剰な場合は既存路線への依存により、外部の多様性との取り組みが阻害される。

社会的近接性

所属するコミュニティやネットワークにおける関係性の近さ。信頼関係や過去のやり取りにより高まる。暗黙知の共有を促進するが、高すぎるとコミュニケーションが内輪化し外部からの情報が入りにくくなる。

制度的近接性

国や地域などの行政単位によって課される法制度・規制、商習慣や文化的規範といった、ルールや価値観の共通性。取引コストを引き下げ、合意形成やコンプライアンスへの対応が容易になる。過度に同質だと協働活動自体の硬直化を招く。

以上のように、適度な近接性は組織間の円滑な意思疎通を促進し、OI の効率・成功確率を高める。ただし、過剰な近接性は活動の多様性を阻害し成果物の新規性を抑制する。

デューデリジェンス

上記の点に加え、OI のための共創契約を結ぶ際には基本的なデューデリジェンス(DD)を実施する。目的は、OI によって価値を創出できる可能性を見極め、活動で想定されるリスクを事前に把握・最小化し、契約条件や OI 活動の設計に活かすことである。

評価項目

DD はパートナー企業の、表に出にくい部分、外からは見えにくい部分を重点的に行う。技術力に関していえば、積極的に外部発表している技術の裏付け調査を行ったり、財務面でいえば、経営が安定した基盤の上に成り立っているのかを確認したりする。具体的な項目を以下に挙げる。

技術妥当性:パートナーの技術が実際に利用可能なのか、拡張性があるのかを見極め、開発が行き詰まることを防ぐ。

知的財産(IP):権利の保有者と守りの強さを確認する。侵害や係争のリスクを避け、当該の権利を自由に使用できる状態を確保する。

法務・コンプライアンス:契約や規制に関して違反がないかを点検する。後になって契約に対する制約や罰則が生じ、計画が止まることを防ぐ。

研究セキュリティ・情報セキュリティ:機密やデータを保持する体制を確認し、情報漏えいリスクを防ぐ。

財務健全性:資金繰りと収益の安定性を確かめ、OI 活動中の資金ショートや条件変更を避ける。

実行プロセス・PM 能力:プロジェクト実行能力を確認し、OI 活動をやり切る能力を評価する。

レピュテーション・係争:不祥事や訴訟の有無、評判を確認する。取引後のブランド毀損や想定外の債務発生を回避する。

パートナーを見つける方法

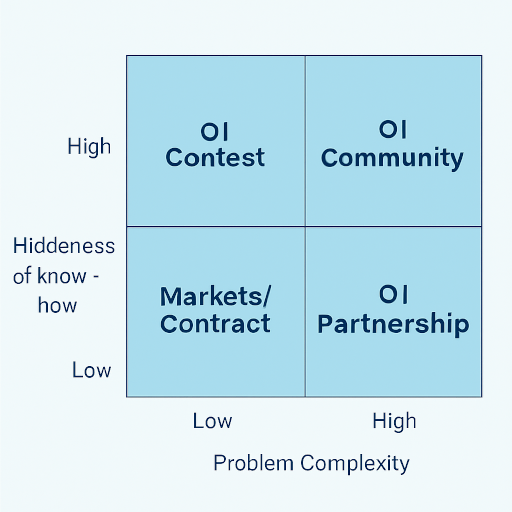

実際に会うべき相手を見つけるにはどうすればいいのだろうか。羽山[3]は、Brunswicker らの報告をベースに、解決したい問題の複雑さと、問題解決のための技術の所在の明確さの2点に基づいて、パートナーの発見方法を以下のように分類している。

- OI パートナーシップ

- OI コンテスト

- OI コミュニティ

- 従来の IP に基づいた契約

OI パートナーシップは、解決したい問題が複雑なものの、解決策を保有している組織がはっきりしている場合に採られる。特定のパートナーに自らアプローチして OI を行う。分かりやすい例では、展示会や学会、自社ウェブサイト等で強みを前面に打ち出している企業が対象になる。獲得したいリソースが明確であれば、仲介業者や OI プラットフォームの利用、OI に関するイベントへの参加によってパートナー候補を探索することもできる。

OI コンテストは、解決したい問題が比較的単純だが、解決策を保有する組織が不明確な場合に有効である。自社が抱える問題を公開し、その解決策をコンテストの形で募集する。必ずしも解決策を得られる保証はないが、うまくいけば思いもよらない解決策が見つかったり、複数の解決策を得てより良いパートナーを発見したりすることにつながる。

OI コミュニティは、問題が複雑かつ解決策を保有する組織が把握できていない場合の手法である。OI コミュニティとは、多様な参加者が自律的に集まり、共通の課題やビジョンに沿って知識やデータを交換しながら、共同で解決策を生み出す分散協働型のネットワーク共同体のことをいう。このようなコミュニティに参加することで、自社にとって専門外の未知の領域とつながりを持ち問題の解決策を探索する。日本では都市・地区のスマートシティ化の取り組みが OI コミュニティの代表例とされている。

なお、解決したい問題が比較的単純で、解決策の所在も明確であれば、従来の IP 契約に基づいた契約(Markets Contract)で対応する。

参考文献

- 一般社団法人日本オープンイノベーション研究会[編], 成富一仁[編著], 2025, 実務者のためのオープンイノベーションガイドブック, クロスメディア・パブリッシング, ISBN 978-4-295-41102-4

- Ward Ooms, “Open Innovation for Wicked Problems: Using Proximity to Overcome Barriers,” California Management Review, 63(2), 2021

- 羽山 友治[著], ASCII STARTUP[編], 2024, オープンイノベーション担当者が最初に読む本 外部を活用して成果を生み出すための手引きと実践ガイド, 角川アスキー総合研究所, ISBN 978-4-04-911210-8.